Conditions d’ouverture de la procédure de conciliation

La procédure de conciliation est ouverte aux entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale, y compris aux professions libérales réglementées, lorsqu’elles sont constituées sous forme de société commerciale (SARL, SAS, SA, etc.). En revanche, elle ne s’applique pas aux exploitants agricoles, qui relèvent d’une procédure spécifique prévue par le code rural.

Pour être acceptée, la demande doit être faite quand l’entreprise a des problèmes. Ces problèmes peuvent être juridiques, comme un litige entre associés. Comme ils peuvent être économiques, comme une perte de marché.

Ils peuvent également être financiers, comme des impayés de clients. Ces difficultés peuvent déjà exister ou être simplement attendues.

En revanche, l’entreprise ne doit pas être en cessation de paiements. Si c'est le cas, cela ne doit pas durer plus de 45 jours. Cette condition est essentielle pour pouvoir bénéficier de cette procédure amiable. En cas d’échec, l’entreprise pourra envisager d’ouvrir une procédure de sauvegarde.

La requête d’ouverture et les pièces à fournir

C’est le dirigeant de l’entreprise qui prend l’initiative de demander l’ouverture de la procédure. Il adresse une requête écrite, signée et datée, au président du tribunal compétent. Cette juridiction est le tribunal de commerce pour les entreprises commerciales ou artisanales, et le tribunal judiciaire pour celles exerçant une activité libérale.

Dans cette requête, le chef d’entreprise doit exposer en détail la situation économique, sociale et financière de sa structure. Il doit aussi inclure un plan de financement et présenter ses besoins de financements à court terme. Il doit aussi montrer comment il compte y répondre.

Sont également requis :

- un justificatif d’immatriculation,

- l’état des dettes et des créances accompagné d’un échéancier,

- la liste des créanciers principaux,

- l’état des garanties et des engagements hors bilan,

- ainsi que les comptes annuels et états financiers des trois derniers exercices, s’ils existent.

Ce dossier permet au tribunal d’apprécier la pertinence et la faisabilité d’une conciliation.

Le rôle et la mission du conciliateur

Le conciliateur, souvent un administrateur judiciaire, est nommé par le président du tribunal lors de la désignation d’un conciliateur. Il accompagne le dirigeant pour identifier et négocier des solutions avec les créanciers (fournisseurs, banques, administrations).

Son objectif est de parvenir à un accord amiable permettant de mettre fin aux difficultés. Il peut également proposer des solutions pour sauvegarder l'activité et les emplois, voire organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise si nécessaire. Il rend compte au tribunal du bon déroulement de la procédure.

La mission est soumise à une stricte confidentialité. Le conciliateur peut également saisir le juge pour obtenir certaines mesures urgentes.

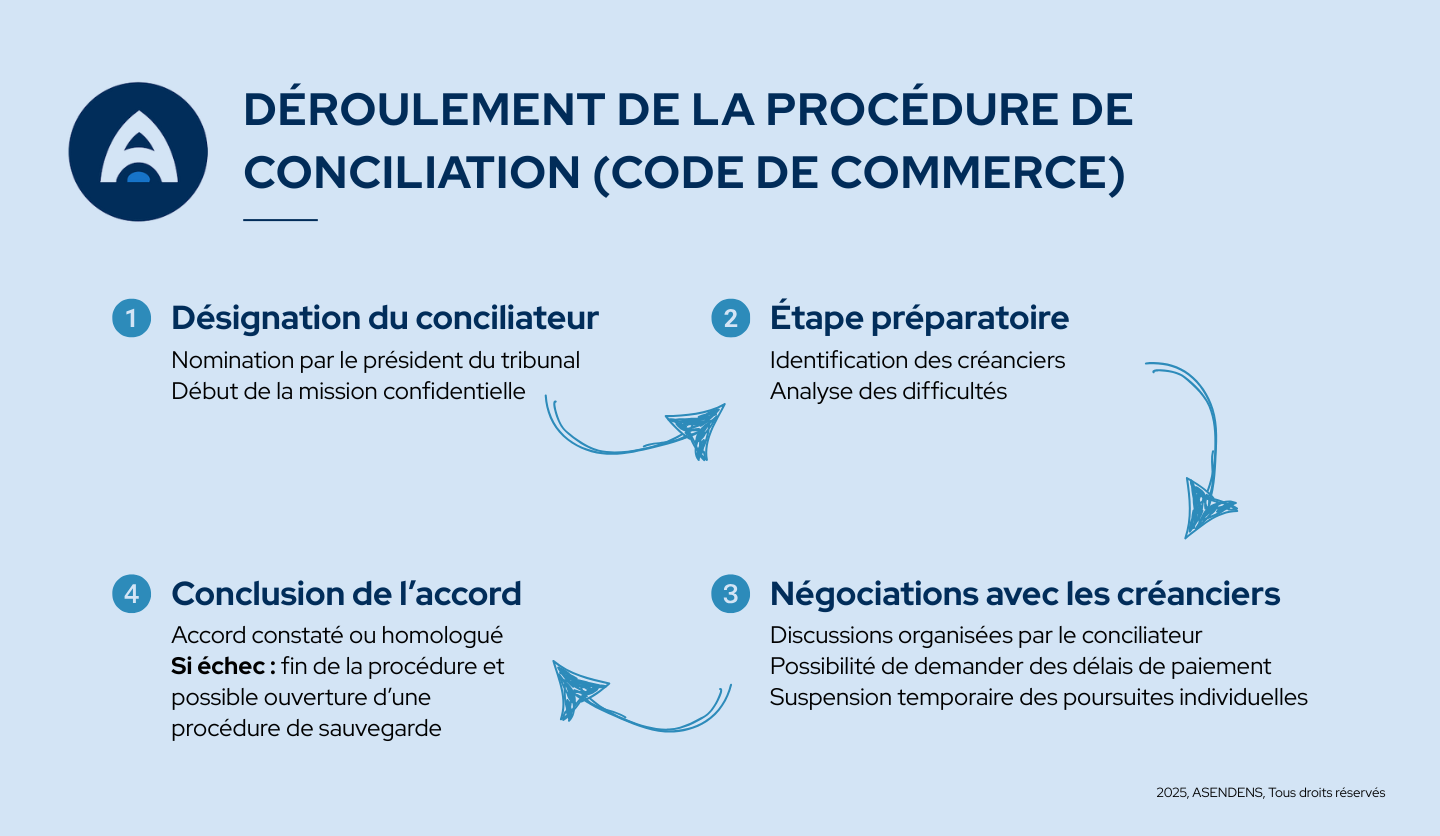

Déroulement de la procédure de conciliation

Étape préparatoire

La première étape consiste à établir, en collaboration avec le dirigeant, la liste des créanciers et partenaires à associer à la négociation. Il s’agit le plus souvent de banques, fournisseurs, organismes fiscaux ou sociaux. Le conciliateur organise ensuite les discussions en vue de parvenir à un accord qui permettra de résoudre les difficultés rencontrées par l’entreprise.

Pendant les négociations, un créancier peut essayer de récupérer son argent par la justice. Dans ce cas, l’entreprise peut demander au juge des délais de paiement. Ces délais peuvent durer jusqu'à deux ans. Cela offre une marge de manœuvre pour poursuivre les négociations dans un climat plus serein et éviter les poursuites individuelles.

Signature et constatation de l’accord

Si les discussions aboutissent à un compromis, l’accord peut être officialisé de deux manières :

- Constatation par le président du tribunal : l’accord est constaté par ordonnance, ce qui lui confère force exécutoire tout en restant confidentiel. Cette solution est souvent privilégiée pour préserver la discrétion sur la situation financière de l’entreprise.

- Homologation par jugement du tribunal : à la demande du dirigeant, l’accord peut être homologué. Dans ce cas, il est rendu public et bénéficie d’une portée juridique renforcée. L’homologation est possible seulement si trois conditions sont réunies :

- l’entreprise n’est pas en cessation des paiements, ou l’accord y met fin ;

- les termes de l’accord assurent la continuité de l’activité ;

- l’accord ne porte pas atteinte aux droits des créanciers non signataires.

- l’entreprise n’est pas en cessation des paiements, ou l’accord y met fin ;

En cas d’inexécution des engagements, toute partie concernée peut saisir le tribunal pour demander la résolution de l’accord.

Homologation et ses effets

L’homologation d’un accord de conciliation produit plusieurs effets juridiques importants. Elle donne aux créanciers qui apportent de nouveaux fonds ou biens un privilège de paiement prioritaire.

Ce privilège est appelé "new money". Cela s'applique si une procédure collective est ouverte plus tard. Cette reconnaissance favorise l’engagement de nouveaux soutiens financiers.

L’homologation suspend aussi les actions en justice pendant l’exécution de l’accord. Cela donne une période de stabilité à l’entreprise. De plus, cela entraîne la levée automatique des interdictions bancaires pour émettre des chèques. Cela s'applique aussi aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Enfin, le jugement d’homologation est publié au greffe du tribunal et peut être consulté par tout intéressé. Une nouvelle conciliation ne pourra être ouverte qu’après un délai de carence de trois mois suivant la fin de la mission du conciliateur.

Échec ou résolution de la conciliation

Si les négociations ne mènent pas à un accord, ou si l'accord signé n'est pas respecté, le conciliateur informe le président du tribunal. Il le fait par un rapport détaillé. Le tribunal met alors fin à la procédure.

Cette décision est notifiée au dirigeant et communiquée au ministère public. L’échec de la conciliation annule les éventuels avantages obtenus durant la procédure, comme les remises de dettes ou les délais accordés.

Dans ce cas, l’entreprise peut penser à d’autres options. Elle peut choisir la sauvegarde ou la sauvegarde accélérée. Si elle ne peut plus payer, elle peut aussi envisager le redressement ou la liquidation judiciaire. Cette étape marque l’issue de la procédure de conciliation (Code de commerce).

Les avantages de la procédure de conciliation

La conciliation offre de multiples bénéfices :

- Procédure rapide et confidentielle (sauf en cas d’homologation) ;

- Possibilité de suspendre certaines poursuites judiciaires ;

- Levée automatique de l'interdiction bancaire ;

- Privilège de paiement pour les créanciers ayant injecté des fonds ;

- Protection juridique pour les créanciers signataires (pas de risque de soutien abusif).

Différences entre conciliation et mandat ad hoc

Le mandat ad hoc et la conciliation sont deux procédures amiables, mais elles diffèrent sur plusieurs points clés. Le mandat ad hoc est confidentiel. Il ne faut pas que l’entreprise soit en cessation des paiements. Sa durée n’est pas limitée.

En revanche, la conciliation est pour les entreprises qui ne sont pas en cessation de paiements depuis plus de 45 jours. Sa durée est limitée à cinq mois. Dans les deux cas, le président du tribunal désigne l’intervenant (mandataire ou conciliateur), sur proposition éventuelle du chef d’entreprise. Leur rémunération est librement fixée, sous le contrôle du tribunal.

L'objectif du mandat ad hoc est de régler un problème temporaire, souvent en interne. Cela peut être des litiges entre associés, par exemple. La conciliation, elle, cherche à négocier un accord avec les créanciers principaux de l'entreprise. Elle peut aussi préparer une cession.

Enfin, la conciliation peut mener à un accord officiel. Cela nécessite une publicité légale. En revanche, le mandat ad hoc reste toujours confidentiel.

L’octroi de délais de grâce peut aussi se faire pendant la conciliation. Ce n'est pas possible dans un mandat ad hoc.

Pour conclure

La procédure de conciliation, encadrée par le Code de commerce, constitue un outil souple et préventif pour les entreprises en difficulté. En gardant la confidentialité et en cherchant un accord amiable avec les créanciers, elle propose une bonne alternative. Cela évite les procédures collectives et assure une certaine sécurité pour les deux parties.

.svg)